-

フィードスルー

フィードスルー

-

絶縁碍子

絶縁碍子

-

ビューポート

ビューポート

-

真空配管部品

真空配管部品

-

真空バルブ

真空バルブ

-

導入機

導入機

-

その他

その他

- クイックオーダー

- CAD・カタログ・技術資料

- 会社情報

- 真空部品通販ならコスモ・テック

- 事例

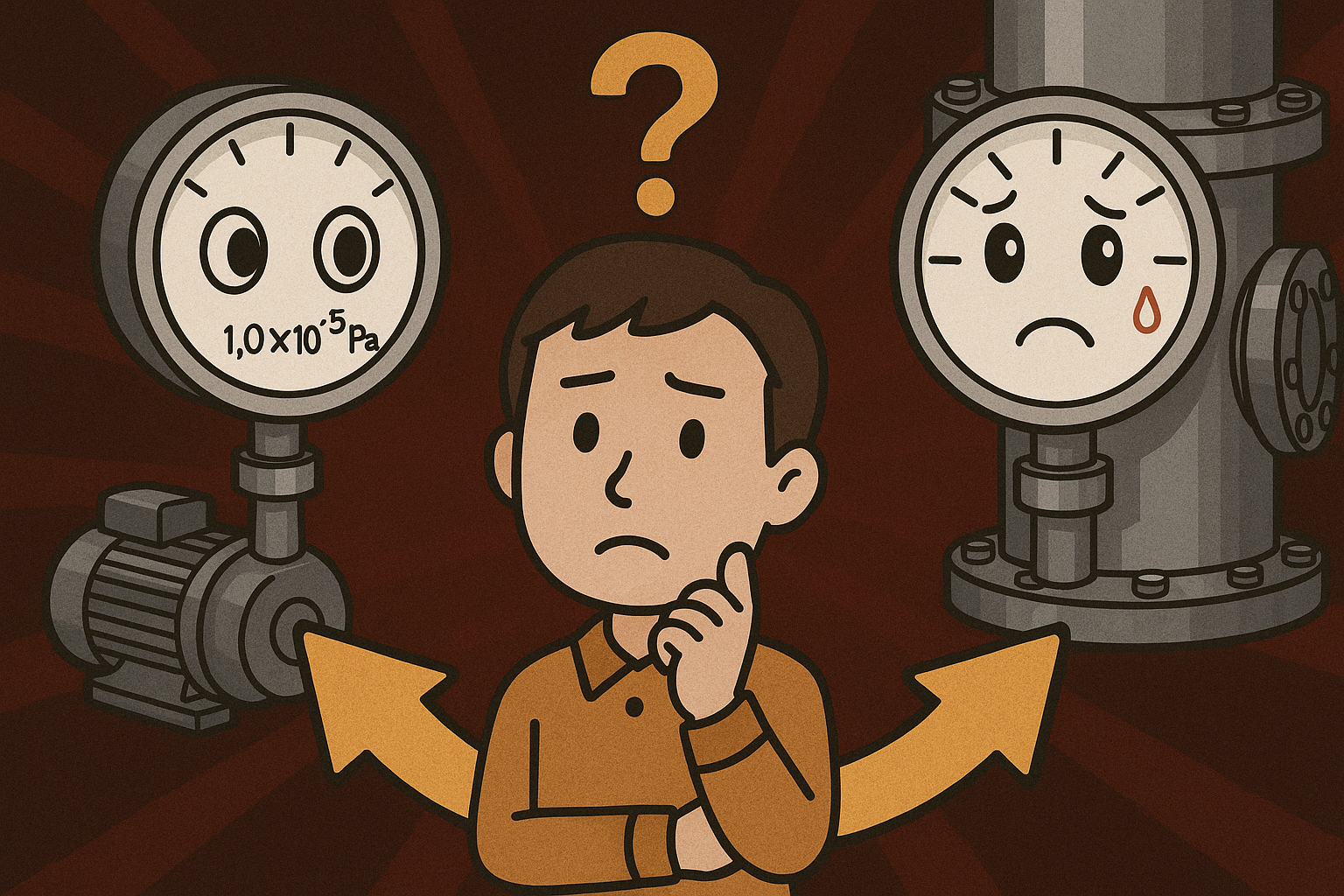

- 失敗事例#25 真空計はポンプの近くに設置するべきか、チャンバーの近くに設置するべきか

0. 教訓

1. 事例内容

ある装置メーカーは、ポンプのすぐ近くに熱陰極電離真空計(ホットカソード)を設置していました。表示はいつ見ても1×10-5 Pa前後で「十分いい真空だ」と誰もが安心していました。ところが、試料や温度、流量などの条件を変えていくうちに、肝心の実験結果がだんだん悪くなってきました。

「チャンバーの中だけ真空が悪いのでは?」という不安が広がり、真空計をチャンバー近くに移して確かめることにしました。点灯した瞬間、フィラメントが焼けてアウト。慌ててピラニ真空計で測り直すと、チャンバー側は1×10-1 Pa(0.1 Pa)。ポンプの表示は良いのに、チャンバーは桁違いに悪かったのです。

失敗した人の声

2. 原因

問題の根本は配管による「コンダクタンス(流れやすさ)」の制限でした。ポンプとチャンバーの間には、長くて細いフレキシブル管が設置されていました。これは、太いホースと細いストローで水を吸う違いのようなもので、同じ吸引力でも細い管路では流量が大きく制限されます。

真空ポンプは確実に動いているため、ポンプ直近の圧力は低く保たれます。しかし、細いフレキ管を通ってチャンバーからポンプまで気体分子が移動する速度は遅く、結果としてチャンバー内の圧力が高いままになってしまいました。数字は嘘をついていません。見ていた場所が間違っていただけでした。

さらに、ホットカソードは高めの圧力で点灯すると壊れやすい機器です。今回は、チャンバー側が思ったより高圧だったのにそのまま点灯してしまい、フィラメント焼損に直結しました。本来は、ピラニで十分低いことを確認してからホットカソードを点灯するのが安全手順でした。

3. 影響・被害

高価な熱陰極電離真空計のフィラメント焼損により、機器交換が必要となりました。実験も中断を余儀なくされ、スケジュールに遅れが生じました。また、実験結果の悪化原因を特定するまでに時間がかかり、不良品の量産リスクがありました。

4. 防止策

現場で守る”3つの約束”

1. 測る場所は”使う場所”に寄せる。迷ったら、まずはチャンバー側を候補に。

2. 点灯は順番どおり。先にピラニで十分低いことを確認 → それからホットカソード。

3. 配管を甘く見ない。フレキはなるべく短く・太く・曲げ少なく。「細長いストロー」は離れた場所の真空を悪く見せます。

予防のコツ(明日の自分に渡すメモ)

“代表点”を図に描く。どの数字で合否を決めるか、紙に書いてチームで共有。

相関ノートを作る。ポンプ側Xのとき、チャンバー側はY。条件を変えたら必ず更新。

単位と表記を統一。1×10-1 Pa(0.1 Pa)など、読み手が迷わない書き方に。

5. 再発防止チェックリスト

- ✅ 真空計設置位置:チャンバー近くを第一候補として検討

- ✅ 代表測定点:どの数字で合否判定するか図面で明確化

- ✅ 相関データ:ポンプ側とチャンバー側の圧力相関を取得・記録

- ✅ 点灯手順:ピラニで安全確認後にホットカソード点灯の手順確立

- ✅ 配管設計:フレキ管は最短・最太径・最小曲げで設計

- ✅ 単位統一:真空度表記を1×10^-1 Pa(0.1 Pa)形式で統一

6. 真空計はどこに設置するのが一番良いのか。

真空計設置位置の基本方針

基本方針:管理したいのがチャンバーで“使える真空度”なら、チャンバー近くに代表点を置くのが筋です。数字がプロセスの実感とズレにくくなります。

ただし例外も:高温・反応性ガス・強磁場・放射線など、チャンバー直近に置けない/置くと保守が大変な環境もあります。そんな時はポンプ側に置き、「チャンバーとの相関」(この値ならチャンバーはこれくらい、という関係)を取って指標管理する方法も現実的です。

大事なのは“目的”:実験の目的は「チャンバーの数字を良くする」ことではなく、実験に使える状態を安定させることです。プロセスが一定ならポンプ側管理でも回りますが、条件変更のたびに相関がズレないか確認が必要です。

7. チャンバーに真空計を取り付ける場合

チャンバーの中は基本的に一定の圧力のためどこで測っても同じです。(アウトガスの多い部品の近く、などという特殊な状況出ない限り。)チャンバーの下に取り付けてしまうとパーティクルなどが入り真空計が壊れる原因になるため、おすすめしません。

関連製品