-

フィードスルー

フィードスルー

-

絶縁碍子

絶縁碍子

-

ビューポート

ビューポート

-

真空配管部品

真空配管部品

-

真空バルブ

真空バルブ

-

導入機

導入機

-

その他

その他

- クイックオーダー

- CAD・カタログ・技術資料

- 会社情報

- 真空部品通販ならコスモ・テック

- 事例

- 真空中の放電:パッシェンの法則について

パッシェンの法則とは?

パッシェンの法則は、気体中での電気的な放電(ブレークダウン)が起こる条件を表した物理法則です。ドイツの物理学者フリードリヒ・パッシェン(Friedrich Paschen)によって1889年に発見されました。

簡単に言うと、「気体の圧力と電極間の距離の積」によって、放電に必要な電圧が決まるという法則です。真空業界では、プラズマ生成やスパッタリング装置の設計において非常に重要な役割を果たします。

各気体の最適動作点

パッシェンカーブから読み取れる各気体の最適動作条件をまとめました。この条件で動作させることで、最も効率的な放電を実現できます。

※パッシェンの法則における「最適動作点」とは、パッシェンカーブの最小値(U字型カーブの底の部分)のことです。この点では最小の電圧で安定した放電を開始できるため、電力効率が最も良くなります。

| 気体 | 最適pd値 [Torr·cm] |

最小放電電圧 [V] |

特徴 |

|---|---|---|---|

| アルゴン (Ar) | 1.0 | 137 | 最も一般的、コスト効率良い |

| 水素 (H₂) | 2.0 | 273 | 還元性、高い拡散速度 |

| 窒素 (N₂) | 2.7 | 251 | 安価、化学的に安定 |

| ネオン (Ne) | 4.0 | 244 | 安定した放電特性 |

| ヘリウム (He) | 5.0 | 156 | 化学的に不活性、軽い |

💡 実用的なポイント

アルゴンが最も人気な理由: 最適pd値が1.0 Torr·cmと低く、放電電圧も137Vと比較的低いため、装置設計が容易で電力効率が良い点が挙げられます。また化学的に不活性なため、多くの材料に対して悪影響を与えません。

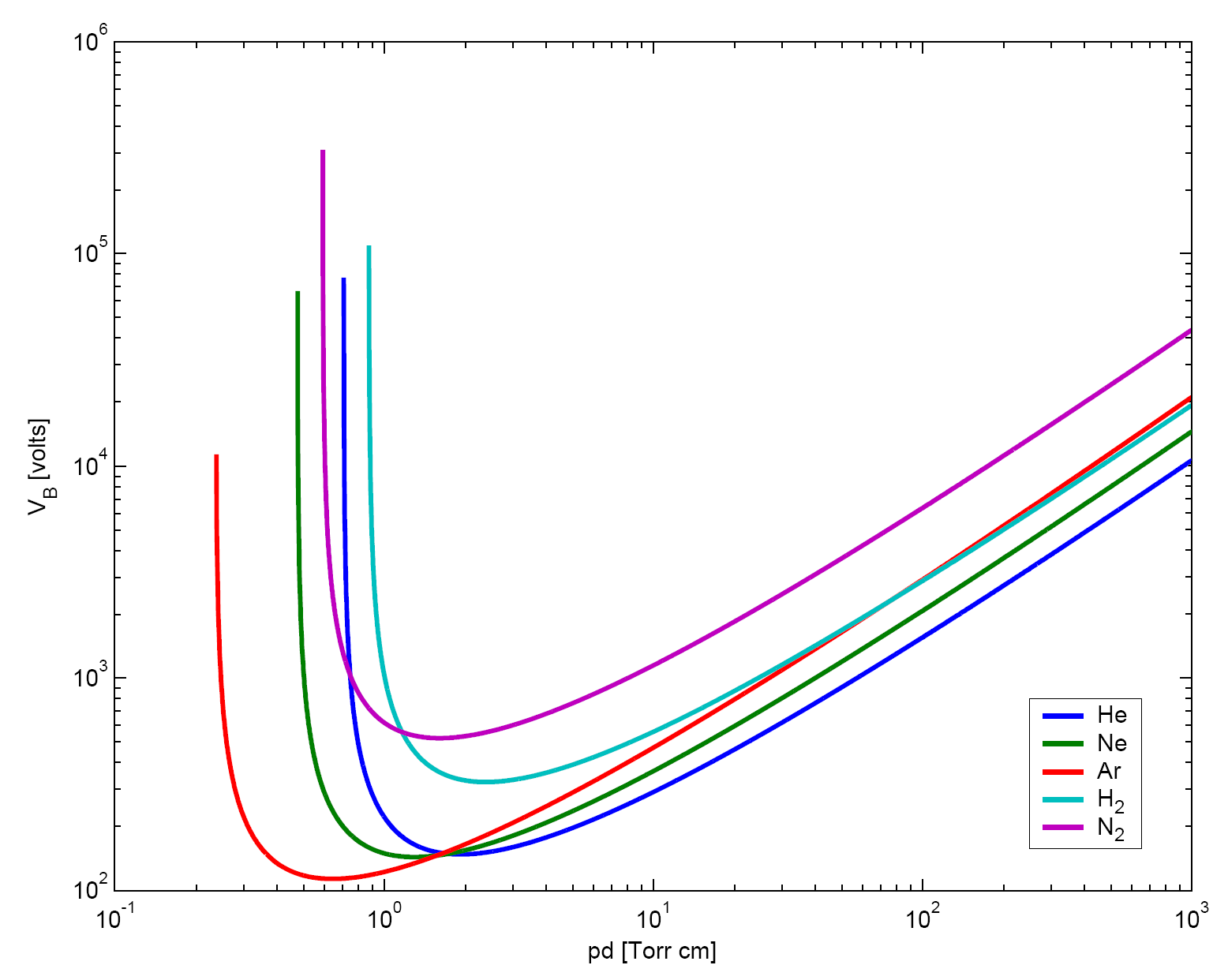

パッシェンカーブ:視覚で理解する放電特性

パッシェンの法則を視覚的に表現したのが「パッシェンカーブ」です。このグラフを見ることで、放電がどのような条件で起こりやすいかが一目で分かります。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/パッシェンの法則 のパッシェンカーブデータに基づく)

パッシェンカーブの特徴

上のグラフから読み取れる重要なポイントを解説します。

🔍 U字型の特徴的な形状

すべての気体で同じようなU字型のカーブを描きます。これは物理的な法則に基づく普遍的な特性です。

⚡ 最適動作点の存在

カーブの底の部分が「最も放電しやすい条件」です。この点で動作させると、最小の電圧で安定した放電が得られます。

📊 気体による違い

アルゴン(赤)は比較的低い電圧で放電するため、スパッタリング装置でよく使われます。窒素(紫)は高い電圧が必要です。

⚠️ 極端な条件では高電圧が必要

圧力×距離の値が極端に小さい(真空に近い)か大きい(高圧・長距離)場合、放電に必要な電圧が急激に上昇します。

真空業界での重要な応用

パッシェンの法則は、真空技術や薄膜製造において極めて重要な役割を果たします。特にプラズマ環境の制御やスパッタリング装置の設計において欠かせない知識となっています。

プラズマCVD装置

プラズマ化学気相成長法では、適切な圧力と電極間距離を設定することで、安定したプラズマ状態を維持し、高品質な薄膜を製造できます。

スパッタリング装置

スパッタリングでは、ターゲット材料を効率的に放電させるため、パッシェンの法則に基づいて動作圧力と電極間距離を最適化します。

真空チャンバー設計

真空装置の設計において、意図しない放電を防ぐため、または逆に制御された放電を実現するための重要な設計指針となります。

プラズマエッチング

半導体製造におけるエッチング工程では、均一で制御されたプラズマ生成のために、パッシェンの法則を活用した条件設定が行われます。

実践的な活用方法

1. 最適動作点の決定

パッシェンカーブの最小値付近で動作させることで、最も効率的な放電条件を実現できます。これにより、消費電力を抑えながら安定したプラズマ状態を維持できます。

2. 安全性の確保

真空装置では、予期しない放電による機器の損傷を防ぐため、パッシェンの法則を用いて安全な動作領域を設定します。

3. プロセス最適化

スパッタリングやエッチング工程において、パッシェンの法則に基づいた条件設定により、プロセスの再現性と品質を向上させることができます。

実際の現場での課題と解決策

よくあるお悩み:意図しない放電の発生

当社には、パッシェン領域での放電を抑制する方法についてお問い合わせをいただくことがございます。特に真空用フィードスルーを介して電流を導入している際の予期しない放電は、多くのお客様が直面される課題です。

例えば、弊社取り扱いの高電圧端子をご使用の場合、「真空用フィードスルーを介して電流導入しているにも関わらず、電極からチャンバーへ頻繁に放電してしまう」というお悩みをいただくことがあります。

なぜ中低真空で放電しやすいのか?

パッシェンカーブを見ると明らかなように、高真空ではほとんど電気を通さないにも関わらず、中低真空の領域では大気中よりも放電しやすいという現象が起こります。プラズマ装置ではこの特性を積極的に利用していますが、これを知らないと意図しない放電に繋がることがあります。

当社の経験に基づく対策方法

- セラミックチューブで電極を被覆し、電極間が直接見通せないようにする

- セラミックチューブの内部に樹脂材料を充填して絶縁性を向上させる

- 電極間距離を最適化し、パッシェンカーブの高電圧領域で動作させる

- 動作圧力を調整して、放電しにくい条件に設定する

重要な注意点: これらの対策の効果は、実際の使用環境や条件によって大きく左右されます。そのため、効果の有無は実際にご評価いただく必要がございます。お困りの際は、まずは一度お試しいただき、結果に応じてさらなる対策をご検討いただくことをお勧めいたします。